彦根城 多聞櫓 復元工事記録

わずか7ヶ月余で完成した。同時に彦根城天守閣の修復工事も行われた

敷地は長さ342尺幅18尺〜24尺石垣の内側いっぱいに両端が二階建て

設計は名古屋の城戸設計事務所 管理は彦根市建築課で施工主体は地元の伊藤組

大工棟梁が稲出吉成 世話役として従事し大工職人5人と地元の人夫10人ぐらいで完成した

当時は設計図も尺単位で記入してあり屋根勾配などは隣に建っている木造建物を参考にして

今の様に細部までの図面が無くまた軒先はコンクリート化粧仕上げで白ペンキ塗りです

基礎杭は直径350ミリ長さ8mを2本継ぎとし合計56本を二本子を使い500キロのモンケンで

二段巻のウインチを使い杭を打ち込んだ。 遣り方も石垣の外に掛けるので足場の無い所で

当時は命綱も無く石垣に張付いて苦労した 材料運搬はクレーン車など無いから 全部人力で

また足場は丸太を使い型枠支保工も鋼管サポートなど無いから丸太にキャンバーを使っていた

コンクリートは現場でミキサーで練り タワーバケットで打設高さに揚げ コンクリート打設足場

を作りカート車で運び竹の棒でつき固めていた。鉄筋も異形鉄筋はまだ無く丸棒で重ね継ぎだ

屋根の破風の所に有る 黒い六角形の物は 六葉といい大工四人がひとつづ 欅の木で作り

銅板で裏打ちをし各人の出身地などを刻んで有る 石州安濃郡川合村住人と記した気がする

この工事でさしがねの使い方を学び翌年1月から我が家の新築工事に着手し

3月の彼岸の中日に上棟式を無事終えて6月頃に完成した

次は 東京都上野博物館の予定だったが時系列の関係で

我家の改築工事が先になった

昭和35年3月27日

名古屋から工事開始の打ち合わせに

堀の中に草も生えていなく周りの景色が良く映っていた

基礎杭の打ち込み

石垣の隙間に杭を

打込み遣り方掛け

杭打ちの二段巻ウインチ

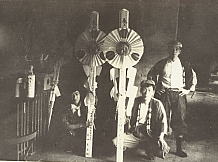

矩計原寸図と隅木型枠の実物

今は絶対に作らない矩計原寸 設計ミスの防止

カナバカリゲンスンと読む

この型枠を作るのに三日かかった

杭打ち機の足元と高止まりした杭

杭打ち機の全景 4月22日

軒先の化粧型枠

昭和35年6月4日

丸太足場と作業員の服装

作業員一同

6月21日

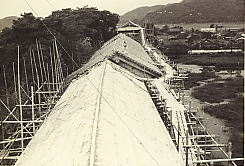

屋根の骨組み 支保工は丸太 緊結材はナマシ鉄線

型枠板は四分板 桟木は二寸×一寸

南側から北の方を望む

8月12日

北側から南の方を望む

上棟式の棟板と梵天

昭和三十五年八月吉日

建築課長 北川吉一

設計者 城戸 久

管理者 鈴木信二郎

同 稲川順三

同 門野義明

施工者 伊藤組 伊藤権次郎

現場主任 太田 隆

現場員 服部嘉泰

同 尾本忠愛

大工棟梁 稲出吉成

大工世話役 尾村俊行

鳶 土工 高橋建治

鳶 世話役 佐々木 高

鉄筋工 長尾孝弘

左官工 下園俊行

屋根瓦工 松原瓦組合

電気工事 共同電気

衛生設備 辻川衛生

石 工事 関ケ原石材

24歳の若かりし頃

六葉の製作者

東側二階

東 中村泰三 稻出実

中央 小野定夫

西側 尾村敏行

六葉の制作者

小野定夫

上棟式の当日

小森君 中村君 尾村